8月29日,“家国同贺 情定天山”2025年集体婚礼在新疆国际会展中心温馨举行。六对携手走过半个世纪的金婚夫妇重温婚姻誓言,以相濡以沫的人生故事,映照新疆七十年来社会稳定、经济发展、民族团结的丰硕成果,生动呈现天山南北各族人民和睦共融、安居乐业的幸福画卷。

01五十年相濡以沫,用日常点滴书写爱情传奇

婚礼现场,72岁的薛敬民轻轻为妻子李芝整理衣服,动作温柔,仿佛回到了半个世纪前他们初相识的岁月。

“那会儿条件艰苦,我们连一张结婚照都没拍过。”薛敬民回忆道。上世纪八十年代,他从独山子拉油到新疆锂盐厂,每天天不亮就出发,夜深了才回到厂区。“不管多晚回来,老伴总是等着我,桌上永远留着热乎的饭菜。”

在李芝眼中,丈夫虽然脾气急了点,但心地善良、吃苦耐劳。“他那会儿在厂里是先进工作者,每年都拿奖状回来。”李芝笑着说,“我知道他在外面辛苦,家里的事就尽量不让他操心。”五十年来,他们鲜有浪漫的誓言,却将爱意融入到了一粥一饭、一言一行的日常关怀中。

当被问及婚姻长久的秘诀时,薛敬民思考片刻说道:“就是要互敬互爱,任何事情都要先把对方放在心上。”李芝点头补充:“夫妻之间没有隔夜仇,他发脾气我就让着点,我有什么不高兴的也会直接说出来。”简单朴实的话语,却道出了婚姻幸福的真谛。在这场集体婚礼中,他们终于穿上礼服,弥补了青春时的遗憾。

02扎根边疆育桃李,用一生奉献诠释初心使命

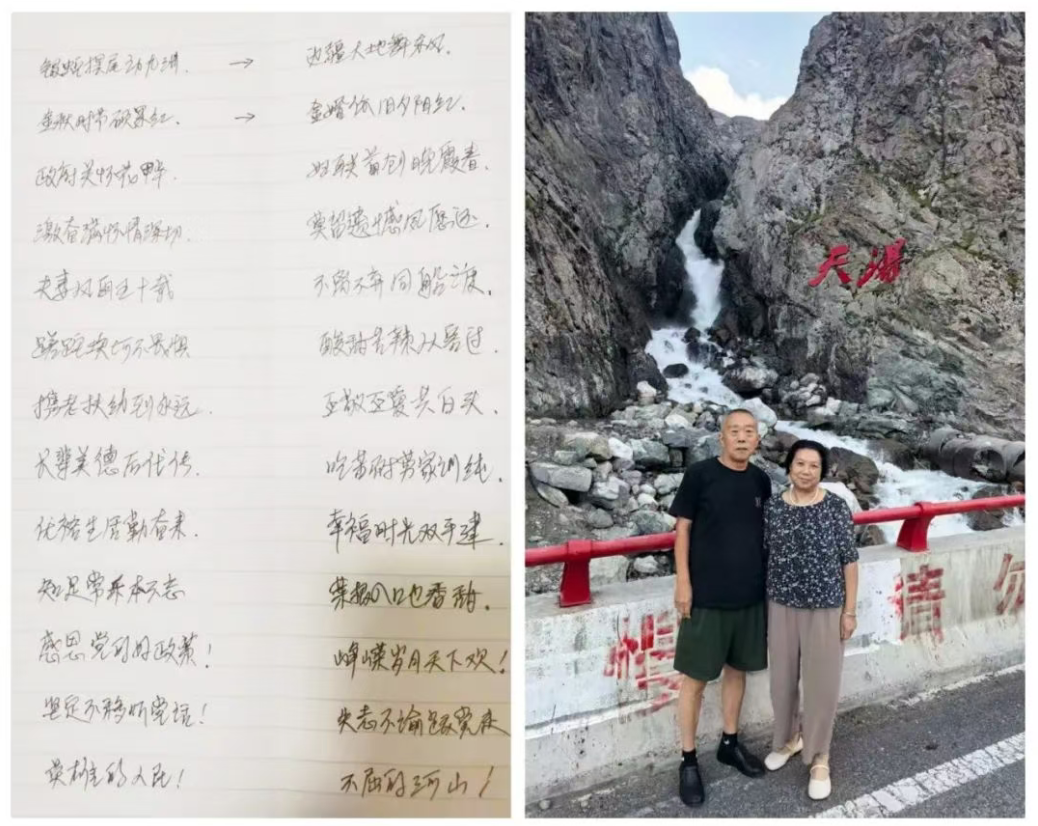

来自昌吉回族自治州的84岁退休教师汪映雪与妻子孟丽珍的故事,是另一种形式的爱情传奇。这对携手走过半个世纪的夫妻,不仅相濡以沫,更将毕生心血奉献给了新疆的教育事业,用行动诠释了一名老党员“初心不改显忠诚”的崇高信念。

汪映雪原是昌吉州第四中学的教师,曾荣获“昌吉州最美志愿者”“昌吉市优秀共产党员”等多项荣誉。1983年,他带着妻子和三个年幼的儿子从安徽来到奎屯市任教,将毕生心血倾注于这片土地。课堂上,他是传道授业的良师,用知识点亮学生的未来;生活里,他是邻里信赖的长者,用热忱温暖身边的人。退休后的汪映雪没有选择安享晚年,而是立即投身社区志愿服务工作。担任社区网格党支部书记期间,他走家串户,为群众排忧解难;作为基层宣讲员,他用通俗易懂的语言讲解党的政策,讲述民族团结故事。

妻子孟丽珍始终默默支持着丈夫的事业。“他忙,我就把家里照顾好;他做志愿服务,我就帮他准备材料、整理档案。”孟丽珍笑着说,“虽然累,但看到他能帮助那么多人,我觉得一切都值得。”

从青春年华到白发苍苍,汪映雪夫妇将最美好的岁月献给了新疆这片热土。他们的爱情,不仅体现在相濡以沫的日常生活中,更升华于共同理想和信念的坚守中。正如汪映雪所说:“爱情不只是两个人的事,更是与时代、与国家紧密相连的使命和责任。”

03跨越千里牵姻缘,用毕生守候诠释家国情怀

韩曰政与丁延玲的婚姻始于爷爷之约,成于新疆热土。1961年,16岁的韩曰政随叔叔转业进疆。临行前,爷爷将丁延玲带来与他见面,并定下了亲事。“我们从见面到结婚,没有花前月下,但却有一辈子的责任心。”韩曰政回忆道。

作为昌吉州公安局退休干部、烈士后代,韩曰政将一生奉献给了边疆建设与社会公益。他是红十字会会员,长期参与公益志愿服务,多次带队慰问部队官兵、养老院老人,并持续捐款捐物。“父亲为国牺牲的精神一直激励着我,我和老伴也希望通过行动把温暖传递下去。”韩曰政说。

妻子丁延玲始终无怨无悔地支持着丈夫的选择。1968年,她从山东来到新疆,与韩曰政成婚。“那时候条件艰苦,住的是地窝子,吃的是粗粮,但我从没后悔过。”丁延玲说,“我知道他是个有担当的人,跟着他,我心里踏实。”

五十多年来,韩曰政与丁延玲相濡以沫,共同面对生活中的种种挑战。即使在最困难的时期,他们也没有放弃对彼此的承诺。“那个年代的人不懂什么浪漫,但我们知道承诺了就要守一辈子。”丁延玲坦言。

这些金婚夫妇的故事,不仅是爱情的佳话,更是家国相依、情感与信念交织的时代缩影。从艰苦岁月中携手走来的他们,用半个世纪的相守诠释了责任、包容与奉献的真谛。而这场集体婚礼,也成了一次特殊的“家风传承”,让当代青年深切体会到,最好的爱情,既在于与爱人相守相依,也在于与时代同频共振。它启迪新一代年轻人树立正确的婚恋观与家庭观,推动移风易俗、弘扬时代新风,传递温暖而坚定的价值力量。

随着音乐响起,六对金婚夫妇携手走过花桥,现场响起热烈的掌声。这掌声,是对五十年坚贞爱情的礼赞,也是对千千万万扎根新疆、建设边疆的平凡英雄的致敬。他们的婚姻,如天山上绽放的雪莲,历经风霜却愈加动人,成为新疆社会稳定和长治久安总目标下最温暖而璀璨的注脚。